|

Siegfried Dunbar |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

aus:

|

||||||||||||

|

Am 12. April 2023 schrieb mich zuerst die Enkelin von Siegfried Dunbar Weyer an, die in Arizona lebt. Durch Sie erfuhr ich überhaupt erst die Vornamen des hier beschriebenen Journalisten, der mir zuvor aus der Literatur nur als S. D. Weyer bekannt war. Es ergab sich als neue Erkenntnis für mich, dass Der oben erwähnte Anruf

kann 1937 so nicht stattgefunden haben, da Siegfried 1927 starb. |

||||||||||||

|

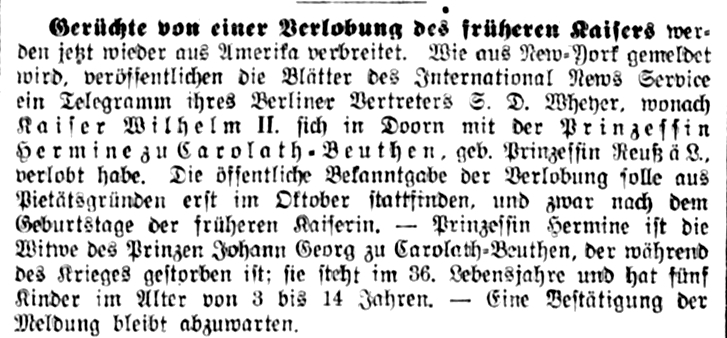

Die Greizer Prinzessin an der Seite von Wilhelm II. Die Greizer Prinzessin Hermine Reuss Aelterer Linie war die zweite Ehefrau des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Mit ihm lebte sie knapp 20 Jahre isoliert im niederländischen Exil. Bis zu Wilhelms Tod hoffte sie, dass er auf den Thron zurückkehrt. Von Ulrike Merkel Anfang der Zwanzigerjahre verbreitet sich das Gerücht, der abgedankte und verwitwete Kaiser Wilhelm II. plane, die aus Greiz stammende Prinzessin Hermine (1887–1947) zu heiraten. Um die Wahrheit zu ergründen, bedient sich ein US-amerikanischer Reporter eines schier unglaublichen Tricks. Hermine lebt damals als junge Witwe auf ihrem schlesischen Schloss Saabor im heutigen Ostpolen. Als gläubige Christin besucht sie sonntags regalmäßig die Schlosskapelle. Anfang September 1921 sei vor der Kapelle ein AEG-Kriegsdoppeldecker abgestürzt, sagt Sören Groß, Jenaer Mitglied der deutschlandweit aktiven Geschichts-Werkstatt Curriculum Vitae e. V. Wie durch ein Wunder seien der US-Korrespondent Siegfried Dunbar Weyer sowie der Pilot unverletzt geblieben. Zwei weitere Passagiere hätten allerdings medizinisch versorgt werden müssen. Hermine bietet daraufhin Ihre Hilfe an und lädt die Gruppe ins Schloss ein. Hier hat Reporter Weyer nichts anderes zu tun, als nach Indizien zu suchen, die für eine Verlobung Hermines mit Wilhelm II. sprechen. Denn der Absturz war keineswegs ein Unfall mit glücklichem Ausgang, sondern dreist vorgetäuscht. Als der Boulevardreporter schließlich ein Bild das Kaisers auf einem Klavier entdeckt, reicht ihm das als Beweis. Noch am selben Tag liefert er einen Enthüllungsbericht in die Heimat. „Auch die Berliner Zeitung publizierte damals: Der Kaiser hat sich verlobt. Des Kaisers Braut Samariterin“, erklärt Sören Groß. Die Verbindung der 34-jährigen Prinzessin mit dem 63-jährigen Ex-Monarchen wird von der Öffentlichkeit mit Skepsis aufgenommen. Aber nicht nur der Altersunterschied von beinahe 30 Jahren wird beargwöhnt, Hermine wird auch Macht- und Geltungssucht sowie Geldgier unterstellt... |

||||||||||||

|

aus: Antonius Raab: Raab fliegt. Erinnerungen eines Flugpioniers. Hamburg 1984, S. 38–40 Der Kaiser hat sich verlobt. Die Braut des Kaisers als Samariterin Im Jahre 1922 fiel mir eine besondere Aufgabe zu. Der Berliner Vertreter des International News Service, der Amerikaner Weyer, hatte herausgefunden, dass der damals 62-jährige verwitwete Kaiser (geboren am 27. Januar 1859) eine Jugendfreundin heiraten wollte, die Witwe Prinzessin Hermine Schönaich Carolath auf Schloss Saabor bei Grünberg in Schlesien. Keinem Journalisten war es gelungen, die Prinzessin zu interviewen. Weyer löste das Problem, indem er eine »Notlandung« direkt am Schloss inszenierte. Er charterte ein Flugzeug mit mir als Piloten, Roland Strunk, Weyer und Hassenflug als Passagiere. (Hassenflug war als Leutnant vor 1914 bei Hermine im Manöver einquartiert gewesen.)

Gerüchte

von einer Verlobung des früheren Kaisers wer- Ich wusste genau, was ich zu tun hatte: einen Absturz direkt neben dem Schloss zu inszenieren. Meinen Chef Keller konnte ich allerdings nicht in diesen Plan einweihen, denn der hätte nicht mitgemacht. Weyer unterschrieb einen Chartervertrag für eine Landung in der Nähe von Breslau und verpflichtete sich, die Maschine zu bezahlen, falls sie bei der Landung (angeblich auf dem Gut) Schaden nehmen sollte. Es war eine alte AEG-Maschine, Kriegsdoppeldecker, umgebaut für einen Piloten und vier Passagiere. Ihr Wert war sehr gering, da diese Dinger ohnehin demontiert werden sollten. Ich hatte Schloss Saabor hin und wieder aus der Luft gesehen, wenn ich als Verkehrsflieger unterwegs war, hatte aber nie auf die Details im Gelände geachtet und wusste also nicht, wo es in der Nähe des Schlosses eine Landemöglichkeit geben würde. Aber damals wurde immer ich von der Deutschen Luftreederei eingesetzt, wenn Sonderflüge durchzuführen waren an Ziele, wo es keinen Flugplatz gab. An jenem Sonntagmorgen also flog ich los. Über Saabor stellte ich den Motor auf Spätzündung – viel Qualm, viel Motorgeblabber – und dann glitt ich herunter, über Pappeln hinweg auf eine kleine Wiese, die zu kurz zum Landen war. Aber mein Auftrag musste erfüllt werden und außerdem: die Maschine würde ja bezahlt. Kurz vor Ende des Platzes – Steuerrad nach vorne und die Maschine sanft überschlagen lassen. Wir waren 200 Meter von der Schloßkapelle entfernt! In diesem Augenblick war der evangelische Gottesdienst zu Ende und die Prinzessin kam im Sturmschritt mit einem großen Gefolge auf uns zu. Und siehe da, es hatte alles bestens geklappt. »Unverletzt« waren nur Weyer und ich, während Strunk eine Gehirnerschütterung mimte. Er hatte schnell eine Brechpille geschluckt und musste sich übergeben. Hassenflug täuschte einen Rippenbruch vor und Weyer erklärte mit gespielter Aufregung, dass er nach Breslau wollte. »Wo sind wir hier? Gibt es einen Arzt?« Die Verletzten wurden unter Aufsicht der Prinzessin ins Schloss gebracht und auf Chaiselongues gebettet. Dann wurde ein Arzt geholt, der den Rippenbruch als schmerzhafte Prellung diagnostizierte und ohne weiteres an die Gehirnerschütterung glaubte, weil Strunk sich immer noch übergeben musste. Die »Verletzten« wurden auf ihren Lagern gefüttert, Weyer und ich nahmen mit der Prinzessin am Essen teil. Auf dem Klavier stand ein Bild des Kaisers mit Spitzbart. Nach den Essen zog sich die Prinzessin zurück, servierte aber am späten Nachmittag den »Verletzten« (die sich mittlerweile schon etwas erholt hatten) selbst den Tee. Bald fuhr eine Limousine vor, die uns nach Grünberg an die Bahnstation brachte. Meine Maschine hatte ich in die Obhut eines Feldhüters gegeben. Der diensthabende Pilot in Staaken hatte sofort zwei Monteure zwecks Demontage und Verladung der Maschine in Marsch gesetzt, nachdem ich ihm vom Schloss aus den »Absturz« telefonisch gemeldet hatte. Die »Verletzten« konnten auch den Fahrer der Limousine davon überzeugen, wie sehr sie unter der Autofahrt litten. Aber als wir dann glücklich im Speisewagen saßen, feierten wir ausgiebig die gelungene Tat. Den ganzen Tag über war im Schloss kein Wort vom Kaiser gesprochen oder die bevorstehende Verlobung erwähnt worden, so dass niemand ahnte, dass wir einen journalistischen Trick durchgeführt hatten. Ich schlief diese Nacht im »Adlon« und gegen zehn Uhr weckt mich Weyer mit der BZ in der Hand. Schlagzeilen: »Der Kaiser hat sich verlobt! – Die Braut des Kaisers als Samariterin!« Es war erstaunlich, was Weyer alles zu berichten wusste über die Familie, die beiden Töchter, den abwesenden Sohn, die bevorstehende Hochzeit in Holland, das herzliche Verhältnis des Kaisers zu Hermine, usw. Als Weyer dann später als Reporter der Hochzeit in Holland beiwohnte, las ihm Hermine die Leviten, weil er sie mit dem »Absturz« so hereingelegt hatte. |

||||||||||||

|

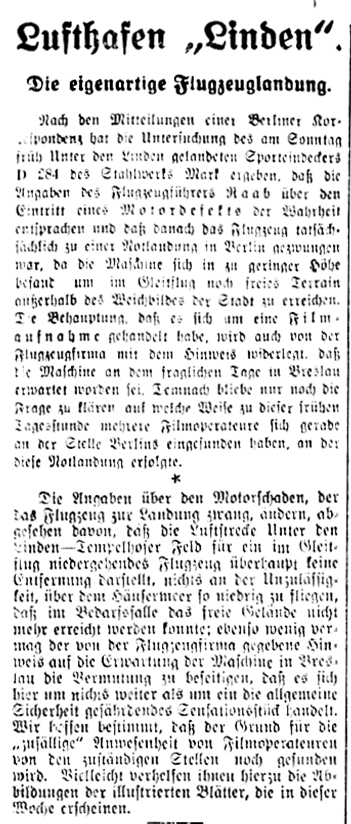

aus: Antonius Raab: Raab fliegt. Erinnerungen eines Flugpioniers. Hamburg 1984, S. 46, 47+53 Meine Landung »Unter den Linden« in Berlin am 8. Juli 1923Als ich dem Herrn Reichspräsidenten Ebert auf der Leipziger Messe 1923 eine Sensation versprach, die das Aufsehen aller Bürger auf kleine Privatflugzeuge lenken sollte, damit eine deutsche Sportfliegerei entstehen könnte, hatte ich die »Linden« in Berlin vor Augen. Ich studierte frühmorgens den Straßenverkehr. Schon ab vier Uhr fuhren die Gemüsewagen zum Markt am Alexanderplatz. Unmöglich, dazwischen zu landen! Dann war ich an einem Sonntag ab vier Uhr auf der Wacht; kein Verkehr, nur ab und zu ein Fußgänger oder ein Radfahrer. Erst nach 7 Uhr kamen einige Ausflügler. Also, am nächsten Sonntag, dem 8. Juli 1923, um 5 Uhr früh lande ich! Von der Luftpolizei Staaken ließ ich meine Flugdokumente nach Breslau abfertigen. Der verschlafene Luftpolizist bemerkte: »Nu, so früh! Ist das nötig?« »Ja«, erwiderte ich, »denn in Breslau ist heute Flugtag.« (Was natürlich nicht stimmte.) Meine beiden Monteure wussten selbstverständlich, was ich vorhatte. Und ich flog los. Da ich fürchtete, dass auf der glatten Straße die Räder ungleich bremsen könnten, hatte ich Siegfried Polte und den Prokuristen des Stahlwerkes Mark, Major Carganico, gebeten, sich vor der Universität bereitzuhalten. Einer sollte das Flugzeug beim Auslaufen rechts halten und der andere links. Es ging alles ganz glatt. Ich stieg aus, löste zwei Zündkerzen und begann, diese zu reinigen. Da näherten sich zwei Schupos. »Na, wat is los?« Ich: »Leichter Motorendefekt.« Schupos: »Wir wissen schon Bescheid. Bereits vor einer Stunde hat ein Filmfritze nach ihnen gefragt, und die vielen Zeitungsreporter mit Kamera, die hier rumstehen, die sind doch von Ihnen bestellt.« Also musste ich zugeben, dass ich eine Film-Show machte. Der Reporter der Hearst Press, Weyer, der sein Büro im Adlon hatte, hatte mit mir schon am Abend vor der Landung ein Telegramm nach den USA aufgesetzt, wie der Flug verlaufen sei. (Damals telefonierte man noch nicht nach USA.) Wir verabredeten: »Sie, Weyer, warten ab 5 Uhr früh. Sobald Sie sehen, dass das Flugzeug kommt, telefonieren Sie das Telegramm an die Post.« So kam es, dass die Meldung über meine Landung »Unter den Linden« in USA schon am Sonntag in der Presse erschien, während die Zeitungen in Europa sie erst am Montag brachten. Die Polizei war durchaus freundlich und freute sich heimlich mit den Tausenden von Zuschauern, die nach und nach eintrafen. »Das Flugzeug muss da weg,« beschied die Polizei. Ich antwortete, dass ich das Flugzeug ja nicht allein demontieren könne und dass meine Monteure in Staaken, die mir beim Start geholfen haben, heute zuhause seien. Ich sah das Kronprinzen-Palais mit seinem riesigen Gittertor und schlug vor, dass ich das Flugzeug, am Schwanz tragend, da hineinschieben könnte. Die Polizei akzeptierte diesen Vorschlag. Für mich handelte es sich darum, dass möglichst viele Zuschauer das Flugzeug möglichst lange besichtigen konnten. Mit der Polizei wurde vereinbart, dass das Flugzeug am Montag früh demontiert und als Anhänger an ein Auto nach Staaken gebracht würde, allerdings mit der Bedingung, dass Leute an den Seiten beim Transport mitgehen müssten. Das geschah! Den beiden Monteuren schärfte ich jedoch ein, hin und wieder einen Pneu anzupieken und die erforderliche Reparatur möglichst lange hinzuziehen, damit das Flugzeug stundenlang für die Zuschauer sichtbar bleiben sollte. Major Carganico leitete den Transport nach Staaken, der von der Universität bis Staaken mit vielen Pneureparaturen lange dauerte. Unsere Werbeabsicht war damit bestens erfüllt. Alle Zeitungen berichteten tagelang über die spektakuläre Landung. Der Polizeipräsident von Berlin, selbst ein alter Pilot, beglückwünschte mich und überreichte mir einen Strafbefehl wegen »groben Unfugs« über 1 Million Mark (damals der Gegenwert von zwei Straßenbahnfahrten). [klick] aus: Deutsche Allgemeine Zeitung, Ausgabe Groß-Berlin, Morgenblatt, Mittwoch, 11. Juli 1923 |

||||||||||||

|

Im April 1921, etwa ein Jahr nach dem Tod von Hermines Mann, verstarb Auguste Victoria von Preußen im Exil in Doorn. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in sämtlichen europäischen Adelshäusern. Auch Hermine muss sie erreicht haben, doch bei ihr löste sie eine unvorhergesehene Reaktion aus. Endlich war der Kaiser, der Mann, für den sie als Kind geschwärmt hatte, frei. Und wie vom Schicksal gefügt, hatte auch sie zu diesem Zeitpunkt keinen Mann mehr an ihrer Seite. Wir werden nie erfahren, was genau Hermine trieb, doch sie begann offensichtlich, einen Plan zu schmieden. Wie könnte es ihr gelingen, Kontakt zu Wilhelm von Preußen aufzunehmen? Wie könnte sie unauffällig in sein persönliches Umfeld vordringen, ihn auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig vornehm Distanz wahren, wie es sich für eine Frau ihrer Herkunft gebührt? Schließlich war es nicht irgendein Mann, dem sie sich nähern wollte. Wenn es mit der Monarchie auch vorbei war, für eine gebürtige Prinzessin Reuß war der Kaiser immer noch der Kaiser. Entsprechend respektvoll und standesgemäß hatte sie sich ihm gegenüber zu verhalten. Doch vielleicht war es kein Kalkül, das Hermine trieb, vielleicht war es wahre Liebe und hat sich genau so zugetragen, wie sie es in ihren Memoiren später beschrieb. Vielleicht konnte sich ihr Zweitgeborener angesichts der Einsamkeit, in der sich seine Mutter nach dem Tod ihres Mannes oder auch er selbst nach dem Tod seines Vaters befand, tatsächlich in die Lage des Kaisers versetzen, und vielleicht verfasste er ganz und gar freiwillig einen Brief an Wilhelm. Fest steht, dass im Frühjahr 1922 ein Schreiben Doorn erreichte, in dem der dreizehnjährige Georg Wilhelm an Wilhelm von Preußen schrieb, wie leid er ihm täte: Ich finde es schrecklich, dass Du so allein bist. Fest steht auch, dass Wilhelm gerührt gewesen sein muss, denn er ließ dem Jungen ein Foto mit seiner Unterschrift nach Saabor schicken. Und fest steht schließlich, dass er daraufhin einen Dankesbrief erhielt. Diesen jedoch hatte dann schon Hermine selbst verfasst. Die Korrespondenz, die sich daraufhin zwischen der der jungen Reußin und dem alten Herrn im Exil entspann, führte dazu, dass die Witwe Anfang Juni nach Doorn eingeladen wurde. Dankend nahm sie an und reiste in die Niederlande. Hermine war am Ziel. Schon bei diesem ersten Wiedersehen handelte es sich nicht um ein gewöhnliches Zusammentreffen von alten, neuen Bekannten. Das zeigte allein Wilhelms Verhalten. Ungeduldig erwartete er die junge Dame, er hatte ihr zur Begrüßung an die Bahnstation einen Wagen entgegen schicken lassen, und empfing sie mit einem Strauß roter Rosen. Anschließend ordnete er an, mit Hermine allein speisen zu wollen, auch das eine Seltenheit unter den sorgsam sortierten und mit dem kaiserlichen Personal eigens abgesprochenen alltäglichen Ritualen. Im Haus Doorn folgte man selbstverständlich weiterhin dem gestrengen Regelwerk höfischer Etikette. Dieses Verhalten setzte sich in den nun folgenden Tagen fort. Wiederholt warf Wilhelm das gewohnte Zeremoniell über den Haufen und machte deutlich, dass er sich seinem Gast persönlich widmen wollte, am liebsten rund um die Uhr. Er befand sich offensichtlich in höchster Aufregung. Hermine für ihren Teil sparte nicht an Gelegenheiten, ihm zu zeigen, dass sie bemüht und in der Lage war, den höfischen Gepflogenheiten zu entsprechen. Sie begrüßte Wilhelm mit Hofknicks, sprach ihn mit „Kaiserliche Hoheit“ an und erschien am ersten Abend zum Souper selbstverständlich in großer Robe. Von dem herrlichen schwarzen Kleid mit Schleppe und tiefem Ausschnitt, das sie nebst ihren ellenbogenlangen Handschuhen trug, sollte noch lang die Rede sein. Dabei konnte sie dank ihrer Erziehung und Erfahrungen, nicht zuletzt im Hause Baden, gewiss sein, dass diese Art der Aufmachung um diese Tageszeit an einem kaiserlichen Hof vollkommen adäquat und gleichzeitig höchst elegant war. Der Hohenzoller schien sichtlich beeindruckt. Schon wenige Tage nach ihrer Ankunft war er vollkommen überzeugt: Hermine sollte seine zweite Frau werden. Ohne lange Vorrede trug er ihr seinen Antrag vor, und die Witwe schlug strahlend ein. Wer hätte gedacht, dass eine Reuß jemals die Aufmerksamkeit ausgerechnet eines Mitgliedes des Hauses Preußen gewinnen würde, die Tochter eines Fürsten, der sich dem Kaiserhaus derart beharrlich und andauernd widersetzt hatte. Doch Hermine dachte in diesem Moment sicher nicht an ihren Vater. Sie dachte nur an sich und an Wilhelm, den einstigen Kaiser. Ihr Mädchentraum war in Erfüllung gegangen. Sie schwebte. Da seit dem Tod Auguste Victorias kaum ein Jahr vergangen war, beschlossen Wilhelm und Hermine, mit der Hochzeit noch ein paar Monate zu warten. Auch wollten sie ihren Kindern und der restlichen Verwandtschaft Gelegenheit lassen, sich mit der neuen Situation vertraut zu machen. Ein Brief aus dieser Zeit, den Hermine an Kronprinzessin Cecilie (1886–1954) schrieb, zeigt, wie ernst es den beiden damit war: »Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, da wir uns beide innerlich gefunden haben, ich glaube, dass wir zusammen passen, und weiß, dass ich mein Möglichstes tun werde, um ihm sein unsagbar schweres Los zu erleichtern. Die Schwere meiner Aufgabe, die ich mir nicht ausgesucht, die an mich herangetreten ist, ist mir voll bewusst Euer Bedenken verstehe ich durchaus, ich bitte aber um das Vertrauen, dass ich mein Bestes geben werde und dass der Kaiser den Schritt nie bereuen soll... Dass Du auch in so gütiger Weise meiner Kinder gedenkst, danke ich Dir sehr. Gewiss ist es auch für sie schwer, sie hätten auch mich lieber allein. Sie lieben mich aber doch so sehr, dass sie mir das Glück gönnen. Der eine erst nach schweren Kämpfen. Wilhelm begründete seine Entscheidung mit den Worten, er habe in Hermine eine Frau gefunden, die sich verlässlich ihren fünf Kindern widme und gleichzeitig drei Güter in Schlesien zu verwalten wisse. Das habe ihn maßlos beeindruckt. Auch wussten die Nachkommen des Kaiserhauses, dass sich seine erste Frau Auguste Victoria nichts sehnlicher gewünscht hatte, als dass Wilhelm wieder heirate. Lediglich an der Eile, mit der dieser Wunsch erfüllt wurde, stieß sich der ein oder andere. Hermine konnte warten. Schwieriger war es für sie, in ihrer veränderten Situation mit einer relativ neuen und zunehmend erstarkenden Macht im Staat umzugehen: der Presse. Kaum hatten sich die Gerüchte um eine erneute Vermählung Wilhelm II. verdichtet, geriet Hermine auch schon in den Strudel der öffentlichen Berichterstattung. Kompliziert war für sie wie für viele andere Adlige auch, dass die Mitglieder regierender Häuser, nachdem der Kaiser abgedankt hatte, eigentlich zu Privatpersonen geworden waren und im Grunde offiziell gar nichts mehr zu sagen hatten. Sie waren darin auch keineswegs geübt. Doch die Presse war gänzlich anderer Ansicht. Es schien, als sei der Adel gerade weil oder zumindest seitdem er offiziell abgeschafft worden war, zum besonderen Liebling von Fotografen und Reportern avanciert. Das würde sich in den folgenden Jahren noch verstärken. So gleichgültig wie aussagekräftig der eine oder andere Abkömmling einer alten Familie war – die Journalisten stürzten sich auf ihn wie Fliegen auf den Kuchen. Hermine bekam das schon zu spüren, bevor sie mit Wilhelm verheiratet war. Mitten an einem friedlichen Morgen stürzte Anfang September 1921 gut zweihundert Meter von der Schlosskapelle in Saabor ein Flugzeug ab. Hermines Leute liefen gleich herbei und nahmen sich der beiden Insassen, Siegfried Dunbar Weyer und der Pilot Antonius Raab (1897–1985), an. Die Männer waren kaum verletzt, doch Hermine ließ sie selbstverständlich ins Haus bitten und einen Arzt rufen. Die beiden aber hatten keinerlei medizinische Hilfe nötig. Der Absturz war fingiert. Weyer war Korrespondent des International News Service der amerikanischen Presse und hatte sich unauffällig Zugang zu Hermines Privaträumen verschaffen wollen. Prompt entdeckte er ein aktuelles Foto von Wilhelm II. im silbernen Rahmen, das im Salon in Schloss Saabor auf dem Klavier stand. Das war ihm Beweis genug. Er verabschiedete sich eiligst von der Prinzessin und verfasste sofort einen Sensationsbericht zur offenkundigen Neuverlobung des letzten Kaisers. Nach kurzer Zeit ging die Nachricht um die Welt und war in allen Zeitungen zu lesen. Selbstredend gelangte sie auch in die Schreibstuben deutscher, insbesondere Berliner Redakteure. Als man in Doorn davon Kunde erhielt, suchte Wilhelm seine Familie und nicht zuletzt Hermine zu schützen und dementierte die Nachricht. Schließlich handelte es sich um eine Privatangelegenheit. Das wiederum erreichte auch Hermine und traf sie bis ins Mark. Hatte ihr Verlobter etwa die Absicht, von seinem Heiratsversprechen zurücktreten? Unter dem Druck der Öffentlichkeit gab Wilhelm schließlich klein bei. Eilig wurde die Verlobung bekanntgegeben, der Hochzeitstag auf den 5. November 1922 festgelegt. |

||||||||||||

|

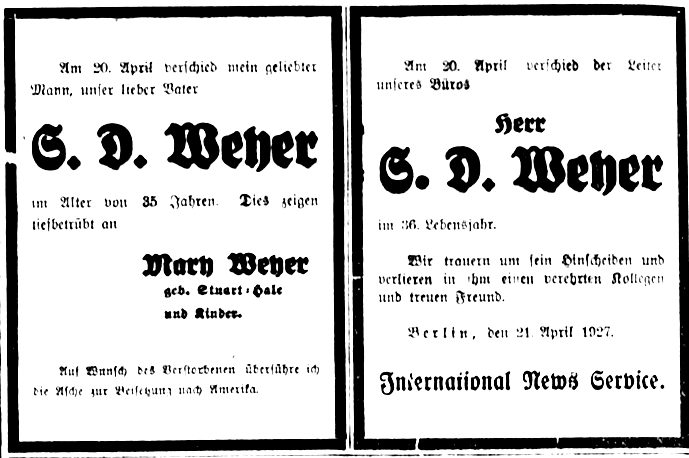

Siegfried hat sich 1927 im Zug von Berlin nach Bremen nach einem Nervenzusammenbruch selbst getötet. Seine Frau Mary zog anschließend mit ihren Kindern (Sue Clara, Marta und Georg B. S.) in die Vereinigten Staaten. [Klick] aus: Borger Daily Herald (Borger, Tex.), Bd. 1, Nr. 127, Ed. 1, Mittwoch, 20. April 1927 |

[Klick] aus: Berliner Tageblatt und Handelszeitung, Morgen-Ausgabe, Sonntag, 24. April 1927 |

|||||||||||

|

||||||||||||