|

Château de |

|

|

|

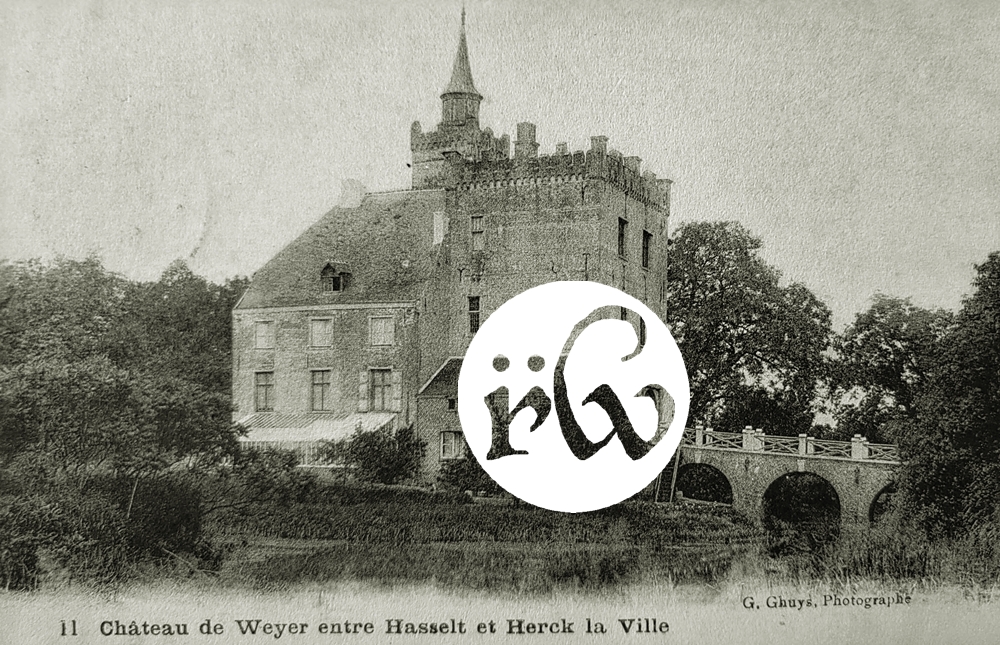

Postkarte, Château de Weyer entre Herck-la ville et Hasselt (BELGIEN) siehe auch: |

|

Beschreibung Schloss Weyer, Residenz der Herren von Wijer-Kozen, mit der Kirche im Nordwesten, außerhalb des Burggrabens, und dem Gehöft, dem ehemaligen Hof der örtlichen Herren, im Südosten. Der spätgotische Bergfried wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (?) von Teynard de Kerckhem (gest. 1554) erbaut; 1657 von Arnold de Kerckhem, Bürgermeister von Lüttich, renoviert, der 1661 seine Cousine Anne-Marie van Kerckhem heiratete (beide Wappen sind auf dem Giebelstein über dem Tor abgebildet). Aus dieser Zeit stammen das Gehöft des Schlosses, das Eingangstor (ehemals mit Zugbrücke) und das Haus mit Walmdach. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde es aufgrund von Schulden an den Großkomtur von Alden Biesen verkauft, war jedoch ab 1699 im Besitz der Familie van Afferden, die es 1830 an die Familie de Diest verkaufte. Seit 1880 besaß J. Jacquelart das Schloss und führte zahlreiche neugotische Renovierungen durch; seinen heutigen Zustand erhielt es 1910; heute ist es im Besitz der Familie Willems. Von der Wasserburg ist nur noch der Bergfried mit seinem Treppenturm aus dem 16. Jahrhundert erhalten; an der Südseite, an den Bergfried angelehnt, befindet sich ein rechteckiger Bau mit einem Volumen aus dem 18. Jahrhundert (Dach), aber einem älteren Kern (Nordfassade), der im 19. Jahrhundert gründlich renoviert wurde; im Norden befindet sich eine neugotische Terrassenanlage. Der Wassergraben ist noch vorhanden; eine Backsteinbrücke mit drei Rundbögen überquert ihn und verbindet die Burg mit dem Schlosshof. Die Anlage liegt in einer intakten, waldreichen Umgebung. Ein rechteckiger Bergfried mit drei Jochen und drei Stockwerken unter einem Flachdach weist neugotische Zinnen mit einem absenkbaren Bogenfries auf. Das Backsteingebäude ist unterkellert und hat einen Sockel mit Mergelsteinbesatz. Schmiedeeiserne Maueranker in verschiedenen Formen aus unterschiedlichen Epochen; Mergelsteinbänder. Die Ostfassade (die Vorderseite) weist sechs ehemals teilweise verglaste Kreuzfenster aus Gobertange-Stein auf, von denen Sohlbank und Pfosten entfernt wurden; ein Rahmen aus Ecksteinen mit viertelrundem Gesims; die Sohlbänke sind spätere Ergänzungen; ein Entlastungsbogen mit Rollgesims; die oberen Fenster weisen ein leicht vorspringendes Tropfgesims auf. Die gepflasterte Auffahrt führt zu einem Rundbogentor, das oberhalb des Tropfgesimses mit 1657 datiert ist; das Tor befindet sich in einem vertieften Bereich des rechteckigen Kalksteinrahmens, der wiederum aus Ecksteinen und einem profilierten Tropfgesims besteht; links und rechts oberhalb des Tropfgesimses sind in Kalkstein gemeißelte Lilienmotive (?) zu sehen; dazwischen befindet sich eine Tafel mit dem Datum, flankiert von Rankenwerk, das eine kurze Tropfleiste trägt; darüber befinden sich zwei Wappen mit Lilien und die Inschrift: KERCKHEM/ KERCKHEM; auch dieser Stein ist mit einer Tropfleiste ausgekleidet. Die Nordfassade ist teilweise durch die Terrasse verdeckt; ein Kreuzgangfenster mit erhaltenem Mittelkreuz und ein Kreuzfenster, beide oben beschrieben. Die Westfassade ist blind; der quadratische Treppenturm wurde daran angebaut und erhebt sich eingeschossig über den Bergfried. Er weist kleine rechteckige Fenster in einem profilierten Rahmen aus Gobertange-Stein mit Ecksteinen auf; neugotische Zinnen. Zwei Kreuzgangfenster mit Gittern befinden sich im oberen Teil der Südfassade; daran angrenzend befinden sich zwei spätere oder stark veränderte Backsteingebäude mit Pultdächern (Schindeln, Kunstschiefer). Das angrenzende quadratische Gebäude an der Westfassade des Bergfrieds hat zwei bzw. drei Joche und zwei Stockwerke unter einem Walmdach (Schindeln). Dieses Backsteingebäude hat ein erhöhtes Erdgeschoss, das an der Südseite von zwei Strebepfeilern getragen wird; schmiedeeiserne Maueranker in verschiedenen Formen; die Fassaden wurden im 19. Jahrhundert grundlegend verändert und mit rechteckigen Maueröffnungen versehen. Auf der Westseite scheint ein kleines, rechteckiges Fenster in einem mit Ecksteinen abgeschlossenen Rahmen erhalten geblieben zu sein. Die neugotische Terrasse weist Spuren eines älteren Kerns auf, der jedoch nicht mehr nachweisbar ist. Im Bergfried befinden sich ein gotischer Kamin und vor der Decke des Erdgeschosses barocke Stuckarbeiten mit Wappen (der Familie van Afferden), datiert 1716. Lit.: Quelle: SCHLUSMANS F. in Zusammenarbeit mit GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventar des kulturellen Erbes in Belgien, Architektur, Provinz Limburg, Bezirk Hasselt, Bauen im Wandel der Zeit in Flandern 6n2 (He-Z), Brüssel-Gent. |

|

|

|

Postkarte; Château de Weyer environs de Hasselt Edit: Betsý Delée, Hasselt 27–200 |

|

Postkarte, Château de Weyer par Stevoort |

|

Postkarte, Château de Weyer par Stevoort |

|

|

|

Bild, Stevoort |

|

|

|

Postkarte, Château de Weyer par Stevoort |

|

|

|

Postkarte; 11 Château de Weyer G. Ghuys, Photographie |

|

|

|

Fotos, |

(c) www.weyeriana.de · /Orte: Weyer.Belgien/ · Letzte Änderung: 27. September 2025